玉ねぎの品種リレー おいしい淡路島産が年中届く秘密

淡路島の玉ねぎは、「春夏秋冬いつでもおいしい」とお感じの方も多いのではないでしょうか。

本来、玉ねぎは収穫期が限られており、旬を過ぎると品質や風味が落ちてしまいがちです。

しかし、淡路島産の玉ねぎは、そのような波を極力小さくし、通年でお届けできる仕組みがあります。

その秘密が「品種リレー」です。

品種の特性・収穫時期を戦略的に組み合わせることで、切れ目なく新鮮な玉ねぎを供給する──。

今回のコラムでは、その仕組みと舞台裏に迫りたいと思います。

■極早生から始まる品種リレー

玉ねぎの品種と収穫時期の関係

玉ねぎには、成長速度や耐寒性、肥大性などで特徴が異なる複数のタイプがあります。

農業現場では主に次のような分類が使われます。

- 早生(わせ):比較的早い時期に成長・成熟する品種。柔らかさや水分を感じやすく、春~初夏にかけて収穫されることが多い。

- 中生(なかて):早生と晩生の中間に位置。比較的安定した時期に出荷される。

- 晩生(おくて):ゆっくり成長し、耐寒性があり、冬〜早春までじっくり熟成する。甘み・風味を強めに出す品種も多い。

これらを「リレー」のようにつなげて使えば、早生で端をつないだ後、次の品種をそのタイミングで出して…という戦略が可能になります。

近年では2月以降に出荷が始まる「超極早生(ちょうごくわせ)」「極早生(ごくわせ)」といった品種の生産に取り組む農家も増えつつあります。

■冷蔵貯蔵が支える長い旬

中生・晩生の玉ねぎは、収穫後すぐにすべて出荷するわけではありません。

風通しの良い倉庫で乾燥させたのち、温度・湿度を管理した冷蔵庫で数か月保管します。

この「冷蔵貯蔵」により、秋以降も淡路島産の玉ねぎを安定して出荷することができます。

ただし、保管環境が適切でないと、内部のへこみ(冷蔵障害)や水分の蒸散による萎びが起きるため、温度・風量・通風の調整には高度な経験が求められます。

仲田青果では、倉庫内での空気循環やロットごとの入れ替えをこまめに行い、長期保管でも“新鮮な甘み”を維持できるよう努めています。

■全国でつながる「産地リレー」

玉ねぎが1年中お店に並ぶのは、淡路島だけでは実現できないことでもあります。

日本では季節や気候の違いを活かして、地域ごとに収穫時期をつなぐ「産地リレー」が確立されています。

| 主な時期 | 主な産地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1〜6月 | 静岡・九州(佐賀・長崎) | 冬でも温暖な気候を生かした極早生・早生が中心。みずみずしい食感。 |

| 5〜8月 | 淡路島(兵庫) | 品種リレー+貯蔵技術で長期間出荷。甘みと香りのバランスが良い。 |

| 9〜12月 | 北海道 | 夏に収穫した玉ねぎを低温貯蔵し、秋冬の主役に。しっかりした辛みと旨み。 |

つまり、春の静岡 ・九州→ 初夏の淡路島 → 夏以降の北海道という流れで、玉ねぎの旬がリレーされているのです。

淡路島はこのリレーの“真ん中の走者”。

北海道産のしっかりした辛みと、九州産の柔らかい新玉ねぎの中間に位置し、存在感を発揮しています。

淡路島の玉ねぎが一年中おいしいのは、自然まかせではなく、

品種リレー・冷蔵貯蔵・全国産地の連携という人の知恵の積み重ねによるものです。

今日も食卓へ届く一玉に、たくさんの工夫と想いが込められています。

ぜひ季節ごとの「淡路島いち玉ねぎ」を味わってみてください。

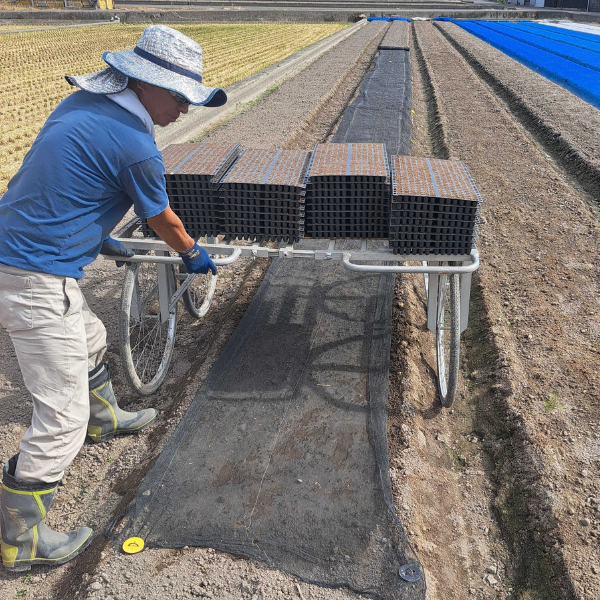

↑写真は静岡・浜松の新玉ねぎ産地を視察した際のものです。