玉ねぎの芽が出ない保存術=野菜室をお勧めしない理由

玉ねぎを買ったけど、気づいたら芽が出ていたり、柔らかくなっていた…そんな経験ありませんか?

実は、保存方法を少し工夫するだけで、玉ねぎはずっと長持ちします。

私たちの食卓に1年を通じておいしい淡路島玉ねぎが届く背景には「冷蔵貯蔵」という技術があるのです。

■淡路島玉ねぎが一年中手に入るわけ

淡路島は、温暖な気候と水はけのよい土壌に恵まれた玉ねぎの名産地。

3〜5月には「新玉ねぎ」が出荷されますが、それだけではありません。

中生・晩生品種の最盛期となる6月の収穫後は小屋やハウス、倉庫でしっかり乾燥させ、すぐに市場流通する「即売」ものだけでなく、

0〜5℃の低温で冷蔵貯蔵することで、6月〜翌年1月ごろまで、劣化を抑えながら鮮度を保って出荷できるのです。

つまり、淡路島の玉ねぎは冷蔵技術によって「周年出荷=一年中お届け」が可能になっています。

■玉ねぎの老化を抑える保存条件

温度(最重要)

- 適正温度:0~5℃

→これは玉ねぎの代謝活動(呼吸や発芽を促す酵素の活性)を極端に低下させる温度域です。 - 特に4.5℃以下では、玉ねぎの発芽に関与する「酵素活性」や「成長ホルモン(ジベレリンなど)」の働きが抑えられます。

- 逆に、10℃以上になると発芽が活発化することが農業試験場の研究でも明らかになっています。

湿度(相対湿度)

- 推奨湿度:65~75%

- 湿度が高すぎる(80%以上)と蒸れやすく、カビや細菌が繁殖します。

- 逆に湿度が低すぎる(60%未満)と乾燥して表皮が割れやすくなります。

→野菜の貯蔵において、「高湿度+低温」が基本ですが、玉ねぎに関しては「適度な湿度+低温」が求められる特殊な例です。

換気と酸素濃度

- 玉ねぎは貯蔵中も呼吸しており、酸素を消費し二酸化炭素を放出します。

- 空気がこもると、エチレンなどの老化促進物質が蓄積し、早期の老化・発芽・変色を招きます。

- 換気が良い環境や、通気性のある包装が重要です。

■家庭でのオススメ保存方法は「冷蔵室」

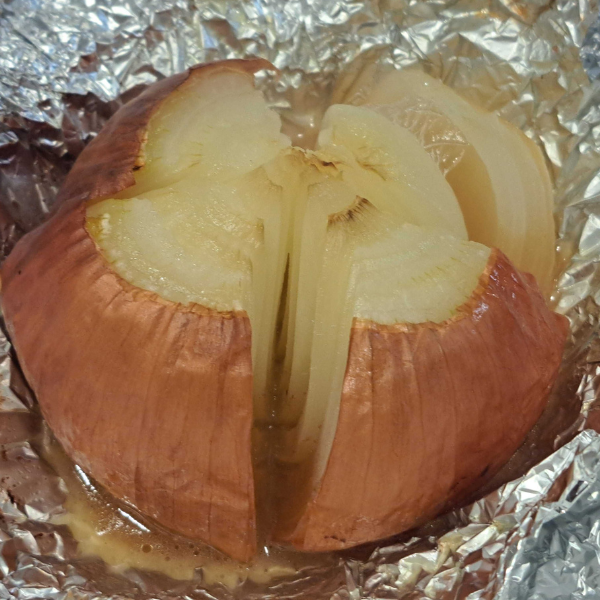

業務用貯蔵庫で冷蔵保存されていた玉ねぎを常温に戻すと、

温度が上がって芽が目覚めやすくなり、発芽が促進されます。

つまり、「冷蔵庫から出して常温保存すると芽が出やすい」という特性があります。

家庭用冷蔵庫(冷蔵室)の温度は約2~6℃で、玉ねぎの発芽や劣化を抑えるのに最適。

一方、野菜室は一般的に8~12℃程度とやや温度が高めで、芽が出やすくなるリスクがあるため。

また、冷蔵室は湿度が比較的低く蒸れにくいので、腐敗防止にも効果的です。

野菜室・チルドや常温保存は…あまりお勧めできません。

野菜室は野菜向けに湿度が高めに設計されているため、玉ねぎにはやや不向き。

チルド室(0℃前後)は凍結や水分喪失の可能性が高いです。

常温は特に春〜夏は芽が出やすく、腐敗のリスクも高まります。

■冷蔵室保存のポイント

1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包む

→余分な湿気を吸収し、カビや腐敗を防ぎます。

通気性のある袋に入れる(袋の口は軽く開けておく)

→湿気のこもりすぎを防ぎます。

冷蔵室の奥など、温度変動の少ない場所に置く

→ドア付近は温度が変わりやすいので避けるのがおすすめ。

\購入後はすぐに冷蔵室へ!玉ねぎの鮮度を守り、芽を防ぐ保存術をぜひ実践してください。/